2025年11月11日

J2生及び再提出者 各位

2025年期 第4回課題研究を以下の要領で実施致します。

所属補習所・支所のテーマを確認して、作成した研究報告書データを所定の場所へ提出ください。

なお、指定のテーマ、提出先(実施回・補習所)を誤ると採点が行われませんのでご注意ください。

Attention======================================

補習生アンケート等で研究報告書の「書き方が分からない」といった声が多く寄せられている

ことを踏まえ、「相手に伝わる!書く力講座」と題して、課題研究作成上の留意点等を解説した

3部構成のガイダンス動画を作成しました。

課題研究だけでなく、業務でも役立つ内容となっていますので必ず視聴してから、研究報告書の

作成を進めるようにお願いします。

===========================================

以下の動画視聴は、新補習生マイページ上部「動画配信」からご確認をお願いします。

※こちらのウェブページから動画視聴はできません。

| 第一部 | ||

| 実務補習所の課題研究作成上の留意点 | ||

| 講師:有限責任監査法人トーマツ 深川 美幸会員 | 30分 | 動画 |

| 第二部 | ||

| 課題研究論文 ブラッシュアップの極意(前半) | 43分 | 動画 |

| 課題研究論文 ブラッシュアップの極意(後半) | 27分 | 動画 |

| 講師:西南学院大学准教授 原口 健太郎会員 | ||

| 第三部 | ||

| 誰でもできる!分析コメントの極意 | 30分 | 動画 |

| 講師: EY 新日本有限責任監査法人 関根 康一会員 (前九州実務補習所運営委員長) |

【1.概要】

| 作成字数 | 4,800字~5,600字 (本論のみ。本論以外は、文字数に含めない。) |

| 作成期間 | 2026年11月11日(火)~2027年2月10日(火) 23:59まで |

| 提出締切 | 2026年2月10日(火)23:59まで |

<作成字数>

①必要字数に満たない場合や過度な字数超過の場合は減点の対象となる。

また、定められた字数から著しく不足している場合は採点しない。

➁字数は本論のみ(章立ての字数は含む)で、「表紙」「目次」「参考文献・出典」は

字数に含まない。

③本論に表や図、脚注等を挿入しても字数には含まない。

| <字数カウント方法> 字数カウント方法 |

【2.対象学年】

・J2(2024年期生)及び修業年限短縮者

・再提出を希望する者

・継続生

【3.提出用フォーマット】

| 東京 第4回課題研究 提出用フォーマット 東海 第4回課題研究 提出用フォーマット 近畿 第4回課題研究 提出用フォーマット 九州 第4回課題研究 提出用フォーマット ※8支所は東京のフォーマットを使用ください。 |

①○○補習所ウェブサイトに掲載するフォーマットを利用すること。

➁Word形式(拡張子.doc又は.docx))で作成すること。

③フォーマットの設定は、以下のとおり。

・A4横書き(1ページ40字×40行)とし、1ページの文字数設定は「1,600字」。

・文字フォントは「MS 明朝」、フォントサイズは「10.5 ポイント」。

・余白設定は「上:30㎜・下:25㎜・左右:25㎜・とじしろ:0」。

④本論ページの下部にページ数を入れること(表紙<目次作成時は目次)には

ページ番号を付さない)。

⑤構成は、表紙、本論、出典・参考文献でページを明確に区別し、本論は章立て(章、節の区分、

段落付けは明確にすること)をして作成すること。なお、目次の作成は任意である。

⑥形式不備があった場合は、評価点から減点されるので注意すること。

※所属補習所を記入すること。

※指定のされたテーマを記載すること。

※宣誓欄を確認すること。

※所属の期、補習生カード番号、(班)、本論字数を記入すること。

【4.テーマ】

所属補習所・班の指定されたテーマで研究報告書を作成すること。

指定以外のテーマで作成した場合、採点が行われませんのでご注意ください。

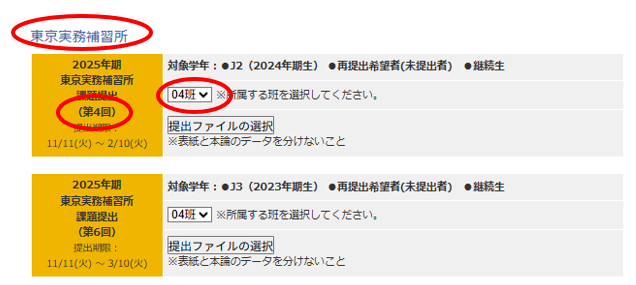

●東京実務補習所(8支所含む)

① 1 ~ 9班 テーマ

② 10~18班 テーマ

③19~27班 テーマ

④28~36班 テーマ

⑤37~45班 テーマ

⑥46~52班 テーマ

⑦53~68班 テーマ

●東海実務補習所

テーマ(東海)

●近畿実務補習所

テーマ(近畿)

●九州実務補習所

テーマ(九州)

※所属補習所の指定されたテーマで研究報告書を作成すること。

指定以外のテーマで作成した場合、採点が行われませんのでご注意すること。

※転所等により補習所、班に変更がある場合は、テーマ発表時に在籍していた実務補習所での

テーマで提出すること。

※修業年限短縮者はご自身の所属している班と同じ班の上位学年テーマで作成すること。

※下位学年提出者のテーマは、所属班と同じ下位学年班のテーマで提出してください。

【5.研究報告書データ登録方法】

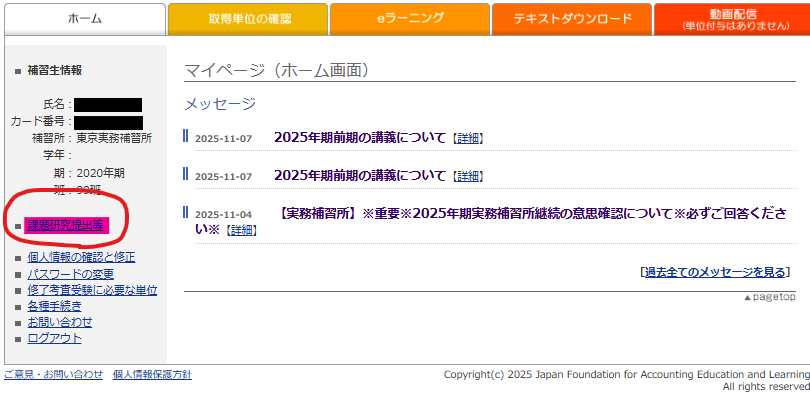

補習生マイページより作成期間内にデータをアップロードしてください。

提出する際、所属の補習所・実施回・班を確認してください。

また、研究報告書を作成し、登録する際に「提出前 チェックシート」を活用して提出データを確認

してくだい。

提出前: チェックシート

登録画面サンプル1 (提出先入口)

登録画面サンプル2 (提出登録画面)

≪差替え≫

再度、データのアップロードを行ってください。

提出期間中の最後に登録頂いたデータが採点されます。

≪東京実務補習所短縮生・下位学年提出希望者≫

修業年限短縮者はご自身の所属している班と同じ班の上位学年テーマで作成すること。

下位学年提出者のテーマは、所属班と同じ下位学年班のテーマで提出してください。

≪誤った場所へ登録した場合≫

誤った提出先にデータを登録した場合、正しい登録先に再度アップロードください。

(誤った提出先データは補習生マイページ上で削除されませんが、採点に影響はありません)

≪提出期間中に転所した場合≫

転所により補習所、班に変更がある場合は、テーマ発表時に在籍していた実務補習所での

テーマで提出すること。また提出先もテーマ発表時点の所属先へ提出ください。

【6.下位学年提出】

研究報告書データの提出は、事前に提出料の決済が必要となる。

※休所振替、本科継続生は研究報告書データの登録のみ(決済不要)

①決済方法について

eラーニングシステムにログイン後、「考査[追試験]・課題研究[追論文]申込」メニューを選択

し、「一覧」から提出を希望する実施回を選択し「申込む」ボタンを押すこと。

決済用のウェブサイトに移動するので、画面の指示に従ってクレジットカード/Pay-easy(インタ

ーネットバンキング)による決済手続きを完了させること。

決済完了後に、登録されているメールアドレスに受付完了のメールが届くので必ず確認すること。

➁注意事項

・申し込み開始は提出期間と同様となる。開始前の申込は受付けない。

・申し込み締切は提出期限最終日の23時59分までとなる。締切後の申込は受付けない。

・提出期間中にキャンセルを希望する場合は、eラーニングシステムよりキャンセルすること。

※pay-easyでの決済は、システム内でキャンセル処理ができないため、東京実務補習所へ連絡す

ること。(TEL03-3510-7862 mail:ja@jfael.or.jp)

※申込締切日時後のキャンセルは返金せず、他の課題研究実施回への振替も受け付けない。

休所振替期間の場合

休所振替期間中の提出については、テーマ記載欄に休所期間を記載すること。

本科継続生が再提出する場合

提出料: 無料

申込方法:不要

単科継続生が再提出する場合

提出料: 有料

申込方法:不要

【7.作成の注意点】

(1)出典・参考文献の記載方法について

①本論中の出典部分は、「 」(引用符カッコ)を付けること。

また、本論は引用符「 」のあとに墨付き【】で連番を記載し、末巻に連番の順に

出典の詳細を記載すること。

出典を明確(頁数も記載)にするといった引用ルールを無視した場合、無断引用(剽窃行

為)となり『不正行為』として処罰対象となるので注意すること。

➁ページ替えをせずに本論のページに出典・参考文献を記載した場合、形式不備として

減点する。

③出典・参考文献がない場合は、「出典・参考文献」の頁に「出典なし」「参考文献なし」、

と記載すること。

④基準、通達、指針は引用符を付けて出典・参考文献に書く必要はなし。

⑤その他、別紙「出典・参考文献に関する注意事項」を厳守すること。

<注意事項>

※出典に関する記載事項

※参考文献に関する記載事項

(2)無断複写等について

①他の著作物から無断で複写(盗用・剽窃、コピー・アンド・ペースト等)するなど不正行為

を行った場合は、提出された課題研究は無効とし、学年にかかわらず、第3学年終了後の翌

年以降(継続生時)の再提出しか認めない。継続生については、その年の全ての課題研究の

提出を認めず、再提出は翌年以降とする。

➁不適切な方法での作成・提出を防止するため、全ての補習所において、他者の文書のコピー

箇所を検出するソフト(コピー&ペースト判定支援ソフト)を導入している。他の文献やウ

ェブサイトからの無断引用(剽窃行為)や複写、盗用が疑われる提出者については、「運営

委員による意見聴取」を行い、運営委員会にて対応(処分等)の審議を行い処罰する場合が

あるので、十分に留意すること。

【8.評価】

提出された研究報告書は、内容面と形式面に分け採点される。

研究報告書を作成する際は、各テーマにおける論点整理はもちろんのこと、資料を収集・整理・分析

し、考察や検討を行い、自分なりの結論得ることが求められていることを理解し、採点者を納得させ

るだけの内容となるように心掛けること。

《内容面》

①主題に対する明確さ・テーマに合致した論を展開しているか

②情報収集、集約力・収集した情報の中から、必要な情報を取捨選択しまとめることが

できているか

③論理性、説得力・論理展開が適切であり、読み手を納得させることができているか

④文章力・文章の破綻がなく、意味が読み取れるか

《形式面》

①表紙について・必要項目が正しく記入されていない(テーマ、所属項目、文字数)

・表紙の宣誓事項にチェックがされていない

・表紙フォームの崩れ(補習所指定のフォーマットを使用していない など)チェック

②引用及び参考文献・出典について・出典と参考文献の区別がされているか

・出典を適切に記載できているか

(本論中:引用符「 」、連番 末巻:出典先情報)

・参考文献が無い場合は、「参考文献なし」と記入しているか

・出典が無い場合は、「出典なし」と記入しているか

③規定文字数過不足について・規定文字数の下限又は上限から大幅に過不足がないか

・ワード文字カウント機能を使い本論のみ

※本論における文字数に「目次」、「はじめに」、「おわりに」は含れない

(本論であっても「図表等・脚注・出典等URL」は文字数に含まれない)

④基本的な論文構成について・「表紙」、「本論」、「出典・参考文献」は、

それぞれページが分けられていること。

・章立てがされているか

・改行や段落に不備がないか

・ページ数の記載が誤っていないか

⑤その他・文体(です・ます/だ・である)の統一がされているか

・誤字脱字がないか

・不自然にフォントが違う箇所がないか

【9.成績発表】

課題研究の採点結果(成績・単位)は、補習生マイページにアップされる。

なお、提出された研究報告書は返却しない。

【10.修了要件】

≪2017年期以降に入所した補習生(再入所含む)≫

全6回の課題研究において研究報告書をすべて提出し、「36単位以上」取得すること。

各回の課題研究につき成績が「40点以上」かつ合計が360点以上であること。

≪2016年期以前に入所した補習生(再入所含む)≫

全6回の課題研究において研究報告書をすべて提出し、「36単位以上」取得すること。

各回の課題研究につき「40点以上」かつ十の位の合計が36以上であること。

以上